![]()

|

|

|

Ниже приведены лишь фрагменты текста сводных заключений Госэкспертизы - по ФЦП "Сочи-2014" и Экспертной рабочей группы - по каскаду ГЭС на реке Мзымта, относящиеся к вопросам оценки сейсмической опасности, представленных мною в каждый из итоговых документов. Полностью текст Госэкспертизы приведен в Интернете: http://www.mnr.gov.ru/files/part/1475_ecoekspertiza.doc

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

УТВЕРЖДЕНО приказом Росприроднадзора от 16.04.2007 г. №88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)»

г.Москва 10 апреля 2007 года

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, образованная приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.03.2007 № 68 в составе: руководитель экспертной комиссии – академик РАН, директор института геоэкологии РАН Осипов В.И., ответственный секретарь комиссии - начальник отдела экологической экспертизы Управления экономики, финансов и экологической экспертизы Росприроднадзора Козловская Г.А. и члены комиссии: д.т.н. Алексеев В.С.; к.х.н. Афанасьев М.И.; д.г.н. Викторов А.С.; д.э.н. Гончаренко Л.П.; к.ю.н. Жаворонкова Н.Г.; чл.-корр. РАН Криксунов Е.А.; д.б.н. Касумян А.О.; чл.-корр. РАН Касимов Н.С.; д.м.н. Мазаев В.Т.; к.г.н. Назырова Р.И.; д.г.м.н. Несмеянов С.А.; к.г.н. Петров А.В.; к.г.м.н. Степанов А.Н.; д.г.н. Тишков А.А.; д.ф.м.н. Уломов В.И.; к.б.н. Честин И.Е.; заслуженный геолог России Шипулин Ю.К рассмотрела представленный Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на государственную экологическую экспертизу проект федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)».

На государственную экологическую экспертизу представлены следующие документы: - проект федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)»; - паспорт ФЦП «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 гг.)»; - материалы ОВОС, подготовленные ООО «Экоцентр МТЭА» в 2007 году; - материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и заинтересованной общественностью от 27.01.2007, 28.01.2007, 2.02.2007, г.Сочи.

По запросам экспертной комиссии дополнительно предоставлены картографические и информационные материалы, иллюстрирующие предстоящую деятельность по реализации ФЦП «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)».

Основное содержание мероприятий ФЦП «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)», направленных на обеспечение экологической безопасности. Представленный на государственную экологическую экспертизу проект федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)» подготовлен в целях уточнения мероприятий ФЦП, предусмотренных для обеспечения экологической безопасности в районе намечаемой деятельности на территории Краснодарского края, в Адлерском и Кудепстинском районах г. Сочи, а также в Краснополянском поселковом округе г.Сочи. Основанием для разработки федеральной целевой программы (далее – Программы) является распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 года № 58-р. Государственным заказчиком Программы является Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Проект Программы разработан при координации Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет «Сочи-2014».

Цели и задачи ПрограммыОсновными целями Программы являются: - развитие инфраструктуры г.Сочи и создание условий для формирования первого в России горноклиматического курорта мирового уровня; - обеспечение российских спортсменов тренировочными базами высокого класса для подготовки по зимним видам спорта; - обеспечение возможности проведения в России международных и общероссийских соревнований по зимним видам спорта; - обеспечение г.Сочи конкурентных преимуществ в борьбе за право проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года и XI Параолимпийских игр 2014 года. Задачами Программы являются: - строительство спортивных объектов, необходимых для подготовки российских спортсменов и проведения национальных и международных соревнований по зимним видам спорта, а также олимпийских объектов, соответствующих требованиям Международного олимпийского комитета (МОК); - приведение в соответствие с требованиями МОК транспортной, спортивной, инженерной и туристической инфраструктуры г.Сочи; - завершение реконструкции аэропорта г.Сочи; - обеспечение соответствующего современным требованиям уровня связи; - обеспечение надежного энергоснабжения; - проведение комплекса природоохранных мероприятий, минимизирующих отрицательное воздействие на окружающую среду.

Программа разработана с учетом необходимости соблюдения оптимального равновесия между курортно-оздоровительным и спортивным использованием данной территории. При этом, предусмотрено обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в области развития горноклиматического курорта г.Сочи, а также реализации комплекса мероприятий, способствующих сохранению и улучшению физического и духовного здоровья граждан, росту их благосостояния. По требованиям МОК, в качестве дополнительных гарантий того, что объекты будут построены качественно и в срок, объекты спортивной направленности имеют двойное назначение, предполагающее их использование после проведения Олимпиады 2014 года. Проект федеральной целевой программы разработан для 2-х сценариев: Сценарий 1 - при получении права на проведение ХХП зимних Олимпийских и Х1 Параолимпийских игр 2014 года - реализация всех мероприятий Программы в полном объеме, Сценарий 2 - без учета проведения Олимпийских игр в 2014 году - реализуются только мероприятия, которые необходимы для формирования современного горноклиматического курорта и создания условий для спортивных тренировок и соревнований по тем видам спорта, по которым их невозможно проводить в других регионах России.

======= ЗДЕСЬ МНОЮ СПЕЦИАЛЬНО ПРОПУЩЕНО НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ (см. Комментарий 2) =======

Воздействие на геологическую средуНа этапе строительства и эксплуатации на территории прогнозируются следующие опасные геологические процессы: сейсмические, оползневые, эрозионные, обвальные, лавинные, карстовые, движения в зонах разрывных нарушений. Кроме того, могут наблюдаться загрязнение грунтов при утечках нефтепродуктов в местах хранения горюче-смазочных материалов и пунктах заправки строительной техники. В ходе строительства сооружений и объектов, предусмотренных Программой, потенциально возможно загрязнение подземных вод. Основными источниками загрязнения грунтовых вод могут быть различные утечки: от строительной техники; от мест заправки техники; от участков хранения ГСМ; от пунктов сбора и временного хранения отходов. Для предотвращения загрязнения подземных вод на всех площадках отстоя, ремонта и заправки техники будет предусмотрено водонепроницаемое бетонное или асфальтовое покрытие, а сами площадки будут оборудоваться спецсредствами для скорейшего реагирования - ликвидации аварийных утечек и сбора загрязняющих веществ. Программой предусмотрен отбор воды в строгом соответствии с рассчитанными прогнозными эксплуатационными ресурсами, чтобы не вызвать истощения запасов питьевых источников. В целом, степень воздействия на подземные воды в период строительства олимпийских объектов оценивается в пределах от «низкого» до «умеренного», затрагивающее локальные участки. Общие прогнозные эксплуатационные запасы пресных подземных вод всех трех перспективных участков составляют 52,5 тыс. м3/сут. Учитывая природную незащищенность источника питьевого водоснабжения, в проекте водопровода необходимо предусмотреть обеззараживание питьевой воды. Локально возможно развитие процессов изменения уровня грунтовых вод в результате взаимодействия с инженерными сооружениями.

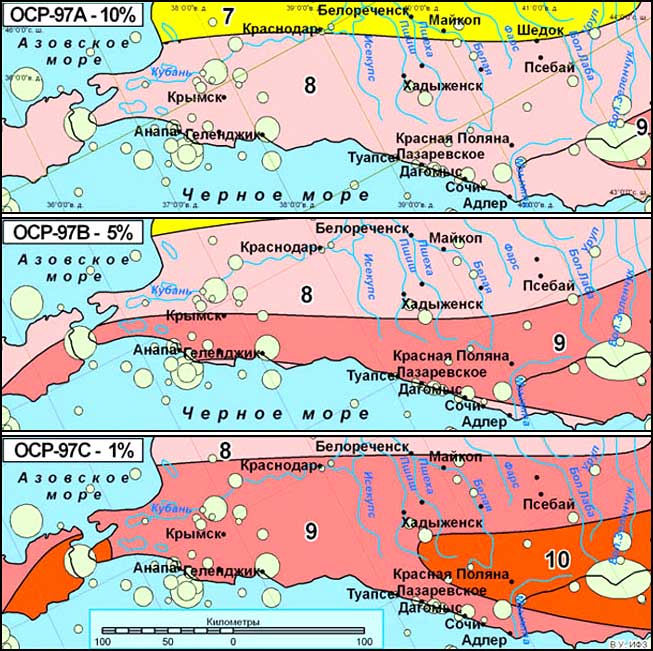

Сейсмические условия территории. По результатам анализа документации, представленной на государственную экологическую экспертизу, экспертная комиссия отмечает, что при характеристике сейсмической опасности исходная (фоновая) сейсмичность оценивается по данным ряда предшествующих исследований по уточнению исходной сейсмичности для Большого Сочи и смежных регионов Западного Кавказа. Поэтому оценки сейсмической активности в материалах занижены. В этой связи необходимо отметить, что принципиально важным при оценке характера планируемого строительства, является то, что вся рассматриваемая территория находится в зоне высокой сейсмичности. Так, в списке населенных пунктов при СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» сейсмичность Сочи по картам ОСР-97-А, -В, -С оценивается соответственно в 8, 9 и 9 баллов, а для Красной поляны - соответственно в 8, 9 и 10 баллов. Более того, при сейсмическом микрорайонировании могут быть выявлены грунтовые условия с более высокой сейсмической балльностью (грунты III категории по сейсмическим свойствам, участки с водонасыщенными грунтами и т.п.). Экспертная комиссия считает необходимым на последующих стадиях реализации Программы при проектировании конкретных сооружений и объектов инфраструктуры использование карты ОСР-97-В, а для особо ответственных сооружений карту ОСР-97-С. Вместе с тем, эксперты не исключают, что при проведении данного вида работ на рассматриваемой территории удастся выделить районы с более низким уровнем фоновой сейсмичности. Поскольку Большое Сочи является очень значительным по площади объектом, в его пределах может быть несколько зон с различной фоновой сейсмичностью и несколько зон возникновения очагов землетрясения (ВОЗ) с разной магнитудой ожидаемых землетрясений. Поэтому, целесообразно выделить уточнение исходной сейсмичности в самостоятельный вид работ. Это позволит ускорить изыскания по сейсмическому микрорайонированию отдельных стройплощадок и избежать ошибок в оценке фоновой сейсмичности. Согласно СНиП II-7-81* на площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов строительство допускается только в соответствии со специальными техническими условиями. В соответствии с представленными материалами, на стадии строительства при проектировании олимпийских объектов в приморской и горной зоне планируется разработка специальных технических условий сейсмостойкого строительства, которые будут согласованы в установленном законодательством порядке в государственных надзорных органах, обеспечивающих надзор за технической безопасностью зданий и сооружений. Отмечая высокую социально-экономическую значимость ФЦП «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)» и необходимость создания соответствующей инфраструктуры в рассматриваемом регионе, для получения детальных сведений о сейсмичности и особенностях сейсмического режима района планируемого строительства следует открыть сеть из 4-5 сейсмических станций, оснащенных современной сейсмометрической аппаратурой и приборами спутниковой геодезии (GPS) на базе Геофизической службы РАН. Тектонические условия строительства. Экспертная комиссия обращает внимание, что на последующих стадиях проектирования и строительства при выборе стройплощадок необходимо избегать активных разрывов (разломов), а при изысканиях на стройплощадках - изучать строение разрывных и трещинных зон для рационального размещения конкретных сооружений с разной степенью ответственности и различными допустимыми деформациями (СНиП 11-02-96; СНиП II-7-81*).

Экологический мониторинг

В Программе реализован институт экологического мониторинга, предусмотренный статьей 63 Федерального закона «Об охране окружающей среды», который проводится в целях наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду, а также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды. Программой предусмотрена разработка системы комплексного экологического мониторинга в целях обеспечения контроля за экологическим состоянием окружающей среды Сочинского национального парка и прилегающих территорий в процессе строительства спортивных и иных объектов и после ввода их в действие, включая наземные и спутниковые наблюдения. Материалы содержат сведения по планированию ведения производственного экологического контроля и мониторинговых исследований в рамках федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)». Основными факторами при планировании производственного экологического мониторинга рассматриваемого объекта являются: значительная протяженность территории; высокая сейсмичность территории; взаимосвязанность природных процессов, возникающих в окружающей среде под действием объектов системы и взаимосвязанность природных процессов, возникающих в разных компонентах природной среды; наличие ООПТ. Программой предусмотрены следующие виды мониторинга состояния компонентов природной среды: · мониторинг атмосферной среды, · мониторинг геологической среды, · мониторинг подземных вод, · мониторинг поверхностных вод, · мониторинг почвенного покрова, · мониторинг растительного покрова, · мониторинг животного мира. Для ведения мониторинга планируется разработка системы комплексного экологического мониторинга и создание геоинформационной системы для информационного обеспечения комплексного экологического мониторинга с финансированием по двум сценариям. Принимая во внимание, что Программой предусмотрено отдельное мероприятие по разработке системы комплексного экологического мониторинга экспертная комиссия при ее разработке рекомендует: - ведение постоянного мониторинга и контроля за опасными геологическими процессами на всех стадиях строительства и эксплуатации; - обеспечить выполнения мониторинга активности разрывных смещений для наиболее ответственных сооружений, стройплощадок, на которых присутствуют активные разрывы, а также ведение мониторинга сейсмический активности, приуроченный к основным зонам ВОЗ; - включить в программу экологического мониторинга наблюдения за состоянием экосистем ценных природных объектов «Имеретинская низменность» (долина р. Псоу, участки древних понтийских болот, Константиновские озера, малые болотные озера, участки сохранившихся колхидских болот и пляжной полосы в устье р. Мзымты) - мест сезонных и зимних концентраций европейских перелетных птиц, мест обитания видов (занесенных в Красную книгу России), оказавшихся в зоне возможного влияния а также разработать программу мероприятий для сохранения гидрологического режима на указанных ценных природных объектах. Учитывая, что намечаемая деятельность планируется в пределах особо охраняемой природной территории, необходимо предусмотреть мероприятия по мониторингу до начала строительства, что обеспечит «точку отсчета», фоновые параметры для сравнения с последующими возможными изменениями. Экспертная комиссия рекомендует при разработке системы комплексного экологического мониторинга охватывать не только период строительства и эксплуатации, как предусмотрено Программой, но и фоновое состояние ландшафтов, водных объектов и атмосферного воздуха. Проведение экологического мониторинга необходимо осуществлять на базе единого центра на всех этапах развития комплекса, а также предусмотреть финансирование ведения комплексного экологического мониторинга в период эксплуатации. Предусмотреть дополнительное финансирование на исследования проблем ежегодного разлива р.Мзымта, оценку влияния строительства на твердый сток рек и состояния пляжей. Особое внимание должно быть уделено разработке Программы стимулирования и внедрения инновационных процессов в сфере энергосбережения и природоохранной деятельности, а также Программы системы управления рисками нанесения ущерба окружающей среде в рамках ФЦП (для выполнения ОВОС).

При разработке технических заданий на реализацию мероприятий Программы целесообразно учесть следующие виды работ: - изучение, оценка и прогноз изменения геологической среды территории г.Сочи и сопряженных ландшафтов района Сочинского горноклиматического курорта с учетом региональных факторов активизации опасных геологических процессов; -уточнения исходной сейсмичности с выделением и характеристикой зон ВОЗ, -оценка природных и природно-техногенных рисков (оползни, лавины, сели); -оценка рекреационно-туристического потенциала территории; -детальная проработка антропогенной нагрузки на территорию Сочинского национального парка; -оценка ущерба животному и растительному миру и экосистемам - по каждому объекту, а рекреационным ресурсам - по результатам мониторинга биоклимата; - оценка состояния и рекомендации по использованию ресурсного потенциала питьевых пресных подземных вод; - оценка состояния и рекомендации по рациональному использованию и охране минеральных вод.

Общая оценка

1. Представленные на государственную экологическую экспертизу материалы обосновывают решение двух основных экологических проблем стратегического характера: генерализованную оценку воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и концептуальные мероприятия по снижению ожидаемых негативных воздействий. Документация содержит достаточный объем информации по основным видам воздействия на окружающую среду при реализации федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)», на основе которого, исходя из статуса территорий и требований законодательства Российской Федерации, определяется допустимость таких воздействий. 2. Размещение объектов строительства планируется в зонах национального парка, режим которых, в соответствии с Положением о ФГУ «Сочинский национальный парк», допускает строительство туристических и спортивных объектов и сооружений. 3. Планируемое в проекте федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)» процентное соотношение объемов финансирования позволяет выполнить комплекс мероприятий, связанных с природоохранной деятельностью (12 наименований как по 1-му, так и по 2-му сценарию реализации Программы) в объеме 2 млрд. 650 млн. руб. 4. Принимая во внимание, что в представленных на государственную экологическую экспертизу материалах отсутствует экологическая оценка строительства на р. Мзымта каскада деривационных ГЭС тоннельного типа и создание бассейна суточного-сезонного регулирования, экспертная комиссия считает преждевременным включение данных мероприятий в проект федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)». 5. При реализации Программы предусмотрены природоохранные мероприятия в части растительного покрова, животного мира, природных комплексов ООПТ, ценных природных объектов, а также разработка экологических ограничений на особо охраняемых природных территориях. 6. Выполненные исследования на предварительной стадии реализации Программы отвечают поставленным задачам и могут быть приняты в качестве стратегической экологической оценки ФЦП «Развитие города Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)», а также служить основанием для дальнейшего проектирования. 7. На последующих этапах реализации Программы необходимо провести детальную проработку ОВОС по всем олимпийским объектам, включая места размещения, предусмотренных Программой, с целью исключения негативного воздействия на миграционные пути, места скопления млекопитающих и птиц, а также на территорию Всемирного природного наследия. Выводы 1. Представленный на государственную экологическую экспертизу проект федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)» по своему составу и содержанию соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. В представленной на государственную экологическую экспертизу документации содержатся материалы по оценке воздействия на окружающую среду. 2. По результатам анализа представленных материалов экспертная комиссия считает допустимым реализацию федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)». 3. Изложенные в настоящем заключении рекомендации и предложения необходимо учесть при реализации федеральной целевой программы «Развитие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)».

о допустимости строительства энергетического комплекса на реке Мзымта в составе Сочинских ГЭС деривационного типа с бассейном суточно-сезонного регулирования и приплотинной ГЭС Экспертной рабочей группой, образованной при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации в соответствии с приказом МПР России от 24 ноября 2006 г. № 270 «Об организации оценки возможного изменения гидрологического режима на территории Сочинского национального парка в результате строительства каскада ГЭС на реке Мзымта», в ходе работы рассмотрен ряд документов, представленных ОАО «ГидроОГК». Исходя из «Концепции строительства каскада ГЭС на реке Мзымта» (разработчик - ООО СК «Проектный Альянс»), которая подготовлена на основе замечаний и предложений членов указанной рабочей группы, представлена в МПР России 22 февраля 2007 г. и по совместному соглашению ОАО «ГидроОГК» и членов рабочей группы признана окончательным вариантом концепции строительства (протокол совещания от 13 февраля 2007 г. № 12-17/0013-пр), подлежащим рассмотрению на предмет вынесения заключения, экспертной группой сделаны следующие выводы. Каскад ГЭС предполагается к размещению на реке Мзымта от урочища Энгельмановская Поляна до слияния с рекой Чвижепсе на участке протяженностью 30 км. Бассейн суточно-сезонного регулирования планируется расположить в пойме реки Мзымта в 2,5 км выше створа Дубовый брод. Бассейн предполагается сформировать каменно-набросной плотиной с длиной по гребню 580 м, шириной основания – 633,5 м и высотой – 160 м. Залегание тоннелей предусматривается на глубинах от 50 до 150 м в зависимости от рельефа местности. Размещение основной части сооружений каскада ГЭС на реке Мзымта предполагается в пределах особо охраняемых природных территорий: Сочинского национального парка, в том числе в границах охранной зоны Кавказского государственного природного биосферного заповедника и зон с заповедным и особо охраняемым режимами, и Сочинского государственного заказника. Режимы, установленные на данных территориях, не позволяют размещать промышленные объекты в их границах. Реализация проекта размещения каскада ГЭС возможна только при условии изъятия земель из состава особо охраняемых природных территорий, что действующим законодательством не допускается. Суммарная установленная мощность каскада ГЭС без сезонного регулирования составит 140 МВт. В соответствии с информацией ОАО «ФСК ЕЭС» максимум нагрузки в районе пос. Красная Поляна в 2006 г. составил 8,7 МВт. Внешнее электроснабжение потребителей района Красной Поляны осуществляется по двухцепной высоковольтной линии 110 кВ протяженностью более 30 км Краснополянская ГЭС – Хоста, Краснополянская ГЭС – Верещагинская. В районе пос. Красная Поляна расположена Краснополянская ГЭС установленной мощностью 30 МВт. Участие данной ГЭС в покрытии максимальной нагрузки в зимний период не превышает 10 МВт с возможным снижением до 6-8 МВт. В перспективе в связи с реализацией ФЦП «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)» в районе пос. Красная Поляна – Эсто-Садок – Роза Хутор – Грушевая Поляна ожидается скачкообразный рост нагрузки до 130 МВт в 2014 г. В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» реализуется проект сооружения двухцепной высоковольтной линии 220 кВ Псоу – Поселковая. Проект включает 40 км двухцепной высоковольтной линии 220 кВ и две автотрансформаторные группы 220/110 кВ мощностью по 120 МВт. Предусмотренное электросетевое строительство обеспечивает надежное электроснабжение потребителей в районе Красной Поляны с учетом перспектив развития горноклиматического курорта и проведения зимней Олимпиады 2014 года. Таким образом, размещение каскада ГЭС на реке Мзымта имеет не определяющее, а резервное значение. Дополнительные мощности электроэнергии могут быть получены за счет альтернативных источников электроснабжения в результате переработки ТБО, размещения локальных солнечных и ветряных электростанций, а также иных экологических и ресурсосберегающих технологий, широко применяемых в развитых западных странах. Определение масштаба и уровня воздействий, связанных с реализацией проекта каскада деривационных ГЭС на реке Мзымта, включат рассмотрение каждой фазы проекта. На этапе концепции реализацию проекта можно условно разделить только на две фазы: строительства и последующей эксплуатации. Общая площадь, которую занимает каскад ГЭС, составляет 490 га, а с учетом активных зон влияния – 710 га. ======= ЗДЕСЬ МНОЮ СПЕЦИАЛЬНО ПРОПУЩЕНО НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ (см. Комментарий 2) ======= Кроме того, в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам. Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и карте сейсмического районирования ОСР-97С максимально возможный сейсмический эффект на средних грунтах вдоль всего русла реки Мзымта существенно превышает 9 баллов, а в районе пос. Красная Поляна и в верховьях реки достигает 10 баллов по шкале сейсмической интенсивности MSK-64, что делает неприемлемым планируемое строительство каскада деривационных ГЭС на реке Мзымта. Русло реки Мзымта по меньшей мере в трех местах пересекается крупными сейсмоактивными тектоническими разломами, подвижки по которым во время 9–10-балльных землетрясений могут гильотинным образом срезать любые деривационные сооружения и разрушить плотину. Особенно опасным в сейсмотектоническом отношении является район п. Красная Поляна, где выявлены наиболее крупные тектонические надвиги. Известно также, что заполнение водохранилища до уровня 100 метров и выше вызывает усиление местной сейсмической активности (индуцированная сейсмичность), в частности, за счет инъекции воды в зоны разломов. Отдельно следует отметить отсутствие данных о совмещении узловых объектов каскада ГЭС с объектами олимпийского строительства, а также о наложении на естественные ландшафты, имеющие первоочередное рекреационное значение для Сочинского курортного региона с учетом перспективы развития.

По завершении работы экологических экспертиз я принимал также участие в Конференции «Социально-экономическое развитие курортов России», состоявшейся под эгидой Российской академии наук 19–22 апреля 2007 г. в г. Сочи, где выступил с докладом «Нормативная оценка сейсмической опасности северо-восточной части Черноморского региона для обеспечения сейсмостойкого строительства». Участвовал в подготовке проекта решения этой Конференции, в который предложил включить раздел о повышенной сейсмической опасности региона Большие Сочи и о необходимости создания здесь автоматизированной сети сейсмических станций для осуществления мониторинга сейсмичности и обеспечения безопасности инфраструктуры планируемого строительства горноклиматического курорта, в том числе в связи с возможным проведением здесь Олимпийских игр 2014 г. В трудах Конференции опубликованы тезисы моего доклада. Некоторые иллюстрации см. в разделе "Фотоальбом" - 2007 г. - Сегодня.

|

|

http://www.kremlin.ru/mail/index2.shtml Из администрации Президента мне было сообщено, что это письмо официально направлено руководству Российской академии наук |

|

|

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! В течение последнего десятилетия российскими сейсмологами, и в том числе автором этих строк, являющимся ответственным редактором нормативных карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), неоднократно указывалось на неблагоприятную сейсмическую обстановку, сложившуюся на Черноморском побережье и требующую безотлагательных мер по организации здесь детальных сейсмологических наблюдений. Необходимость организации полноценного сейсмического мониторинга становится первостепенной для района городов Большие Сочи, Красная Поляна и Адлера, где интенсивно создаётся сложная инфраструктура в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Главной причиной чрезвычайно слабой сейсмологической изученности этого района является отсутствие здесь необходимого числа сейсмических станций. Так, из 40 российских сейсмостанций, расположенных в центральной и восточной частях Северного Кавказа, здесь действуют лишь две станции - в г. Сочи (с 1929 года) и в г. Анапа (с 1968 года), принадлежащие Геофизической службе Российской академии наук. Из-за низкой чувствительности своей аппаратуры, большого расстояния между ними и одностороннего расположения по отношению к местным сейсмоактивным структурам обе станции малоэффективны. Они не в состоянии собирать полноценную информацию о сейсмичности Причерноморья и достаточно уверенно определять местоположение местных сейсмических источников. Вместе с тем, эта территория, согласно картам ОСР-97, расположена в 8-9- и 9-10-балльных зонах ожидаемых сейсмических воздействий .на местную инфраструктуру и природную среду. Относительно недавнее обсуждение этой проблемы и принятие решения о необходимости организации в этом районе полноценного сейсмического мониторинга состоялось в апреле 2007 года в г.Сочи на Всероссийской конференции «Социально-экономическое развитие курортов России», организованной Сочинским научно-исследовательским центром Российской академии наук. В работе секции «Опасные геофизические воздействия на природные и техногенные системы» приняли участие ведущие специалисты из 26-и научных организаций Российской академии наук, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Минобороны России, Минпромэнерго России, Академии наук Абхазии и других министерств и ведомств. В первом же пункте принятого на Конференции решения было сказано о безотлагательном принятии соответствующих мер по организации регионального геоэкологического мониторинга, включающего создание сети автоматизированных сейсмических станций. Однако с тех пор практически ничего не изменилось. Автору этих строк довелось участвовать во многих государственных экологических экспертизах, подготавливать аргументированные материалы о сейсмической опасности для целого ряда предполагаемых строительных объектов. Так, сейсмологические материалы по планирующейся трассе нефтепровода ВСТО вдоль озера Байкал, подготовленные мною и представленные Вице-президенту РАН академику Н.П.Лаверову для доклада 26 апреля 2006 г. в Томске Президенту России В.В.Путину, сыграли свою положительную роль. Трасса была отодвинута от Байкала. Другим позитивным примером, касающимся непосредственно района будущей Олимпиады, был основанный на оценке сейсмической опасности запрет на строительство планируемого вдоль реки Мзымта каскада деривационных ГЭС. В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что из-за чрезвычайно низкой эффективности сейсмического мониторинга в Причерноморье лишь двумя удаленными друг от друга сейсмическими станциями «Сочи» и «Анапа», здесь систематически теряется ценнейшая информация о местных микроземлетрясениях. Как показывают расчеты, создание вдоль Черноморского побережья специализированного сейсмологического полигона с радиотелеметрической сетью из десятка автономных сейсмометрических пунктов, как это делается уже давно во многих сейсмоактивных регионах мира, ежегодное количество регистрируемых местных землетрясений вдоль Сочи-Анапской зоны может увеличиться в сотни раз. Следовательно, даже за относительно короткий промежуток времени (2-3 года) можно будет получить более полное представление о местных сейсмогенерирующих структурах и локализовать местоположение потенциальных очагов сильных землетрясений, возможных здесь в ближайшем будущем. Стоимость автоматизированного сейсмического мониторинга ничтожно мала по сравнению с общими расходами на создаваемую инфраструктуру для Олимпийских игр 2014 года и по сравнению с затратами на восстановительные работы в случае разрушительного землетрясения. Исполнителями работ по созданию и обслуживанию системы телеметрических станций с центром сбора и обработки сейсмологической информации, например, на сейсмостанции «Сочи», должны быть (при соответствующем финансировании) Геофизическая служба РАН, ответственная за функционирование около 300 сейсмических станций на территории Российской Федерации, и Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, являющийся головным в области сейсмологии и сейсмического районирования.

Уломов Валентин Иванович, доктор физ.-мат. наук, профессор геофизики, Главный научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН).

01.06.2009 г.

|